今週の気になる記事(2024年10月13−19日)

投資業界で25年以上さまざまな役割を経験した結果、自分の投資は投資期間に合ったものであるべきで、意思決定のために集める情報もその期間に応じたものであるべきと気づきました。例えば、もし私がデイトレーダーなら、リアルタイムの情報が不可欠です。しかし、5年先を見据えているので、長期的なトレンドに注目し、少しずつ調整することを心がけています。そのため、ウイスキー樽のような資産が魅力的に感じられるのです。もちろん、どんな投資でも選択が結果に大きく影響します。

上の写真は日経アジアから引用しました。現場でのカニ保護活動が長期的視点で進められ、その結果が着実に現れています。

投資関連

中国

リチャード・クーとワン・ズーチェン:中国で何が起きているのか (Bloomberg Podcast):中国の政府支出は85%が地方、15%が中央。これは、世界でも最も中央政府の支出が少ない国の一つだと、Pekingnologyのワン・ズーチェン氏が述べています。非常に明確な洞察です。リチャード・クー氏もいつも通り分析が鋭い内容です。

中国の経済問題は深刻だが治癒可能 (FT):今回、Financial Timesの記事で、中国のネット公的債務がGDPの159%と記載されているのを初めて見ました。普段よく目にする、驚異的な260%の数値ではないのです。ただし、FTを毎日隅々まで読むわけではないので見逃していたのかもしれません。

新興国と債券

IMF:今年の世界の公的債務は100兆ドルを超える見通し (FT):債券を発行するには、投資家が必要です。年金基金、保険会社、銀行は、主に国債のような安全な資産を購入する義務があります。需要が高い限り、発行コストは低く抑えられます。しかし、国債への大規模な投資を促している要因が年金や保険へのアクセス拡大である可能性は?発行を制限すれば、投資コストが上がり、潜在的なリターンが減少するかもしれませんが、これはIMFの目指すところではないでしょう。

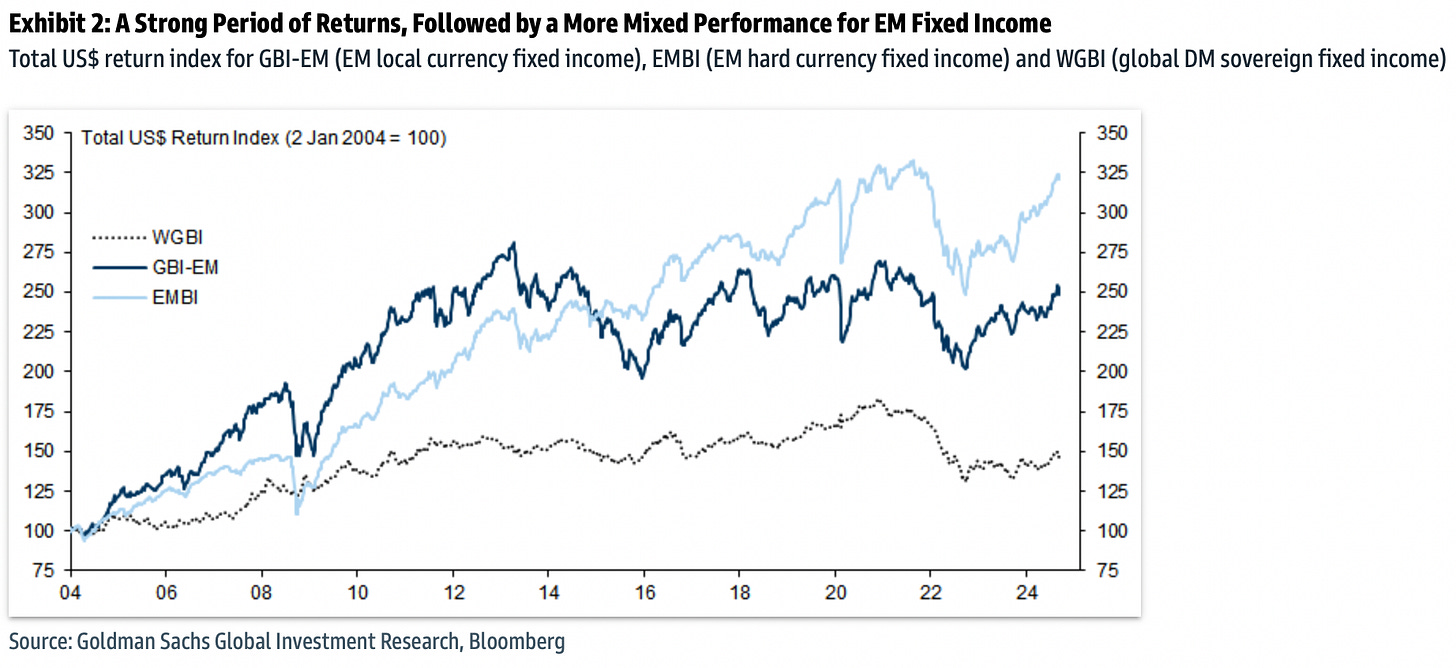

新興市場債券20年の歴史 (FT):為替リスクの管理は非常に重要で困難。債券発行者がハードカレンシー建てで発行し、返済の為替リスクを負うか、投資家が現地通貨建て債券に投資し、Goldman Sachsの推奨通りにリスクをヘッジするかのどちらかです。市場を絶えず注視できるなら、現地通貨建債券投資はポートフォリオの多様化に役立ちますが、そうでない場合、リターンはリスクに見合わない可能性があると考えます。

S&P:今後の新興市場の国債不履行は増加の見込み (FT):Financial Timesによると、新興国の債務不履行が増える見込みです。再編された債券は注目すべき資産クラスかもしれません。この分野のヘッジファンドを提供する専門家もいます。

マレーシア、支出増加に伴い配当所得税を導入へ (Nikkei Asia):100,000リンギットは約23,000米ドルに相当します。「税収増加を目指し、2025年から配当所得が100,000リンギットを超える個人株主に対して2%の配当所得税が課されます。」

ナイジェリアの経済変革は成功しなければならない (FT):筆者は、経済の長期的成功は非石油部門の成長を優先し、インフレから脆弱な家庭を支援し、民間部門を促進することにかかっていると主張しています。彼らの成功を願わずにはいられません。

オルタナティブ投資

秩父:カルト的な日本のウイスキー (Decanta):ウイスキー樽は最高のリキッド・オルタナティブかもしれません—リターンや希少性のためではなく、投資家が求めるものを提供するからです。それは、どんな状況でも、資産の本当の価値が毎日確実に向上しているという安心感です。

大学基金と財団、運用のアウトソーシングを急ぐ (FT):代替投資へのアクセスを目的にOCIO(外部投資管理機関)を雇う際に唯一確実なのは、オルタナティブ運用会社の手数料収入が上がることです。

CLOがETF化されるほどの人気 (WSJ):格付け機関の評価に関わらずリスクが高いほど、期待リターンも高くなります…。「CLOの主な魅力は、同等の格付けの社債よりも高い利回りを提供することです。例えば、AAA格のCLOは現在平均で約5.6%の利回りで取引され、A格の社債は約4.8%です。」

サスティナビリティ

EQT、2030年までにデータセンターの需要が天然ガス需要を牽引すると予測 (Oilprice.com):25年前、「通信業界の崩壊」という映画を見ました。前作は「ドットコム・バブル」と呼ばれ、続編は「AI崩壊」と呼ばれると予想しています。

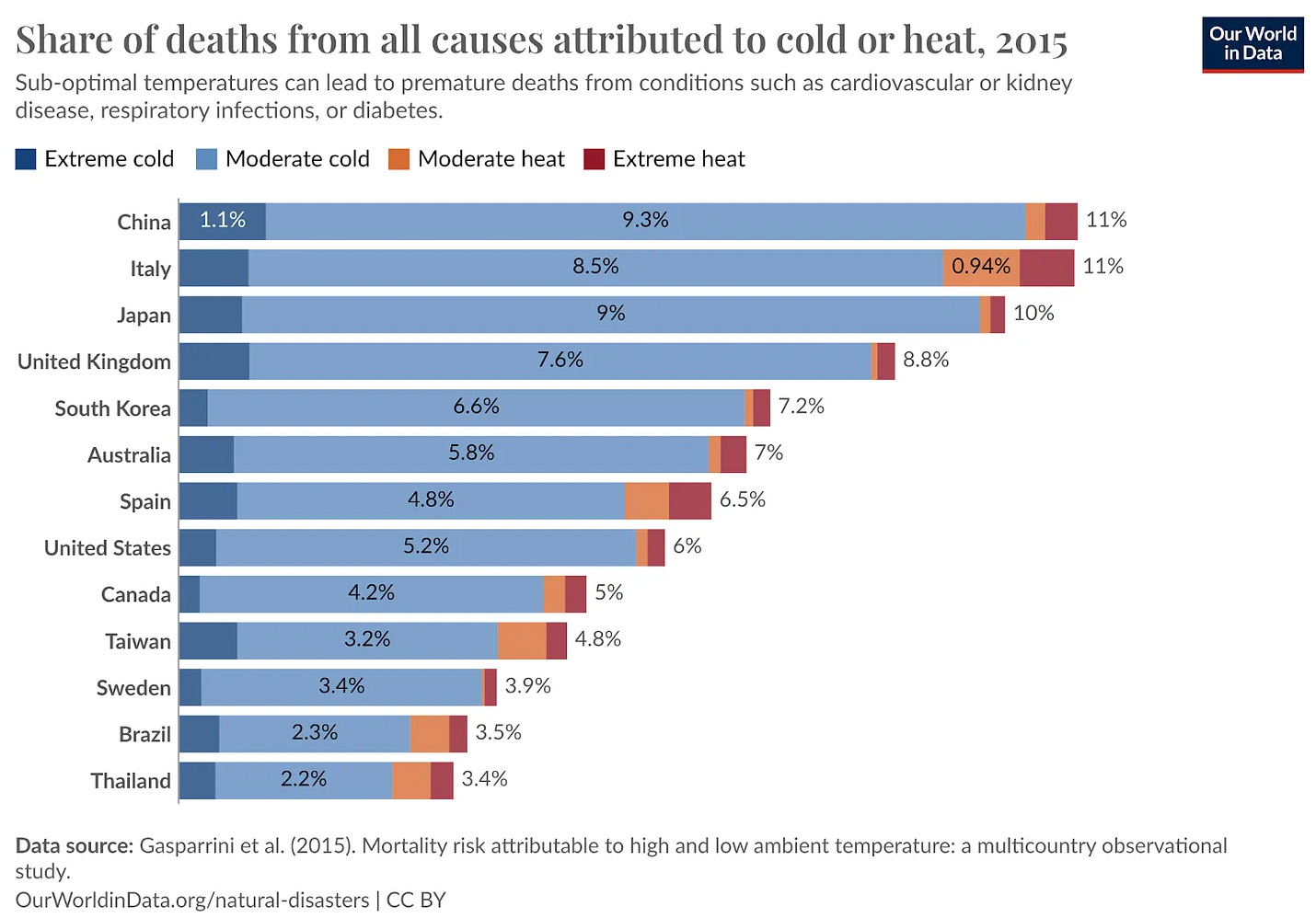

暑さと寒さ、どちらでより多くの人が亡くなるか?未来ではどう変わるのか? (Sustainability by the Numbers):私の気づき:1.「寒さによる死亡者数は暑さによるものを大幅に上回り、科学者ではコンセンサスです。」2.「次の10年間で取り組むべき課題を探しているなら、より安価で効率的な空調技術の開発で、大きなインパクトを与えるでしょう。」

日本製のドローンがウクライナで地雷を探索 (Nikkei Asia):世界の多くの地域で非常に役立ちそうです。成功を期待しています。

日本の東京電力、インドネシアで地熱発電を利用した水素製造を計画 (Nikkei Asia):山梨県や日本の素材メーカー東レと連携し、東京電力はインドネシアの国営石油会社プルタミナと協力して、同国東部地域の地熱発電所に水素製造設備を設置する予定です。2027年にも生産が開始されます。

日本のカニ漁獲枠、保存活動が実を結び8年ぶりの高水準 (Nikkei Asia):観光客、漁師、そしてホスピタリティ業界にとって朗報です。ボトムアップ型の自主規制が効果を発揮しています。